Mercure, la planète la plus proche du Soleil et la plus petite de notre Système solaire, continue de fasciner les scientifiques. Sa surface cratérisée, ses températures extrêmes allant de -180 °C la nuit à 430 °C le jour, et sa lente rotation ont suscité des questions sur son histoire et sa formation. Bien que nous sachions déjà beaucoup sur la planète, une partie de son origine reste un mystère : comment Mercure a-t-elle acquis sa structure actuelle, avec son noyau de fer étonnamment massif et sa géologie unique ? Une nouvelle étude, dirigée par l’astrophysicien Patrick Franco de l’Observatoire national du Brésil, pourrait enfin apporter une réponse à cette énigme.

D’où vient mercure ?

Mercure est une planète rocheuse qui ressemble en de nombreux points à la Lune, notamment à cause de ses cratères. Cependant, sa composition unique et notamment son noyau extraordinairement riche en fer, soulève de nombreuses interrogations. En effet, environ 85 % de la masse totale de Mercure est constituée de son noyau, une proportion bien plus élevée que celle de la Terre, où le noyau représente environ 30 % de la masse. Ce ratio, disproportionné par rapport aux autres planètes rocheuses de notre Système solaire, intrigue les chercheurs depuis des décennies.

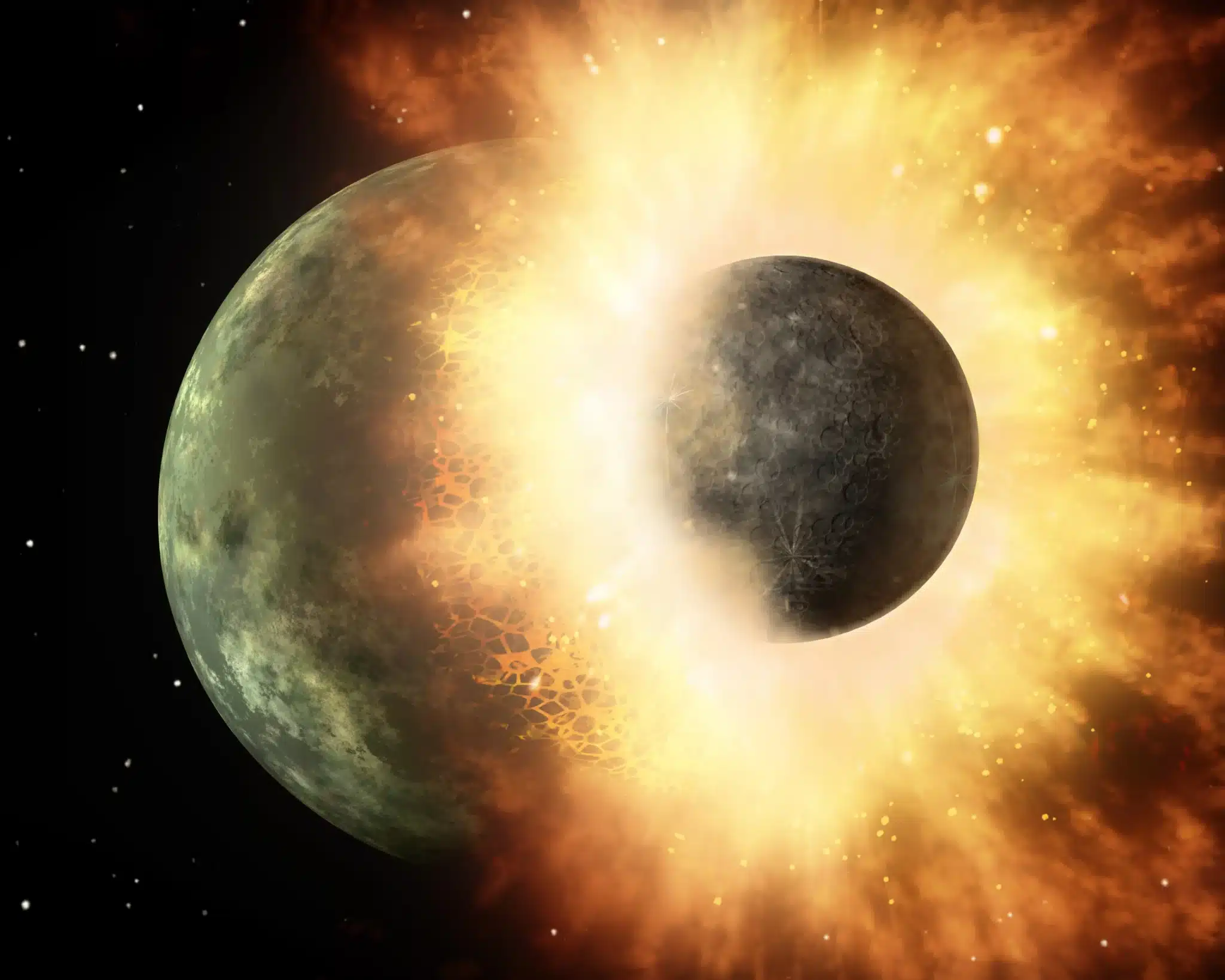

Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer cette particularité. L’une des hypothèses les plus populaires suggère que Mercure a été le site d’un impact géant dans les premiers moments de la formation du Système solaire. Selon cette théorie, une collision avec un autre corps céleste aurait arraché une partie importante de son manteau rocheux, ne laissant qu’une petite coquille de croûte et un noyau massif. Toutefois, cette idée, bien qu’intéressante, présente certaines limites. Par exemple, les modèles suggèrent que pour qu’une collision d’une telle ampleur se produise, la planète Mercure aurait dû initialement être beaucoup plus grande. Or, cela ne correspond pas aux observations actuelles.

D’autres théories ont proposé que des processus internes au sein de la planète, comme des phénomènes de différenciation extrême, auraient conduit à la concentration de fer au centre de la planète. Cela suppose que des forces internes de fusion auraient favorisé l’accumulation de métaux lourds, mais cette explication manque encore de preuves concrètes et n’explique pas entièrement pourquoi Mercure présente un noyau aussi disproportionné.

Des recherches récentes ont aussi suggéré que des interactions gravitationnelles avec d’autres planètes géantes, comme Jupiter, pourraient avoir perturbé l’orbite de Mercure, créant des conditions propices à une érosion de son manteau au fil du temps. Cependant, cette hypothèse n’a pas réussi à résoudre toutes les questions liées à la composition unique de la planète, notamment le facteur crucial de la quantité exacte de fer présente dans son noyau.

Malgré la richesse de ces théories, aucune d’elles ne parvenait à expliquer pleinement l’énigme de la planète.

L’étude récente dirigée par Patrick Franco propose une nouvelle vision qui pourrait enfin lever ce voile de mystère. Selon cette nouvelle théorie, Mercure pourrait être née d’une collision massive entre deux protoplanètes de taille similaire, au tout début du Système solaire.

Les simulations informatiques : une fenêtre sur le passé

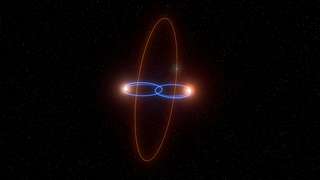

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques avancées pour recréer les conditions des premiers instants du Système solaire. L’équipe a pris un objet proto-Mercure de 0,13 masse terrestre, contenant 30 % de fer, et l’a fait entrer en collision avec d’autres objets de masses et de compositions variées. Les chercheurs ont ajusté des paramètres tels que les angles d’impact, les vitesses et les tailles des corps célestes pour explorer différents scénarios de collisions.

Les résultats ont été étonnants : dans l’une des simulations les plus abouties, le modèle a donné une planète dont la masse correspondait à celle de Mercure à 5 % près, et dont la proportion de fer dans le noyau était compatible avec celle de la planète réelle (environ 70 %). Cette découverte a permis aux chercheurs de confirmer que de telles collisions étaient non seulement possibles, mais aussi extrêmement probables dans les conditions du Système solaire primitif.

L’idée que Mercure pourrait être née d’une collision entre objets de taille similaire est en soi une révélation. Jusqu’à présent, les chercheurs pensaient en effet que les planètes se formaient à partir de collisions entre objets de tailles très différentes, ce qui entraîne une fusion progressive des corps célestes.

Les implications pour la science planétaire

Cette avancée est particulièrement significative pour les scientifiques qui cherchent à comprendre les processus de formation planétaire et les effets des collisions dans l’évolution du Système solaire. Les simulations informatiques sont devenues un outil indispensable dans cette recherche, car elles permettent d’explorer des scénarios impossibles à observer directement dans l’espace. Elles offrent aussi la possibilité de tester des théories en ajustant divers paramètres et en observant les résultats sur une échelle de temps extrêmement longue.