Il existe des événements cosmiques colossaux avec des explosions d’étoiles que l’on peut observer dans la Voie lactée, les novæ et les supernovæ. Mais ils sont rares et encore largement imprévisibles… Mais peut-être pas dans le cas de l’étoile binaire T Coronae Borealis ! Elle devrait disparaître du ciel cette nuit, dans la Couronne boréale.

Il y a très peu de chance d’observer une supernova dans une vie d’Homme à l’intérieur de la Voie lactée. Pour un astronomeastronome amateur muni d’un bon équipement, c’est plus facile en dehors de notre Galaxie. Il y a plus de chance d’observer une nova à l’œilœil nu, surtout que l’on connaît dans la Voie lactée des novæ récurrentes, bien que leur nombre ne soit pas encore très élevé.

Déjà l’année dernière l’American Association of Variable Star Observers (AAVSO) avait fait savoir qu’il y avait une chance non négligeable d’observer une de ces étoiles variables, une nova récurrente associée depuis plus d’un siècle à une étoile double que l’on peut observer en direction de la constellationconstellation de la Couronne boréale dans l’hémisphère Nordhémisphère Nord. Il s’agit de TT Coronae Borealis (T CrB) à environ 2 630 années-lumièreannées-lumière du Système solaireSystème solaire.

On ne sait pas encore tout des mécanismes en œuvre lors de l’explosion d’une nova, des astronomes amateurs dotés notamment d’un eVscope d’Unistellar pourraient apporter leurs contributions et on n’est donc pas surpris qu’un des fondateurs d’Unistellar, l’astronome français Franck Marchis – membre de l’Institut Seti, grand spécialiste de Io et des astéroïdesastéroïdes, et également très impliqué dans l’imagerie directe d’exoplanètesexoplanètes – avertisse qu’une telle possibilité pourrait survenir le 27 mars 2025, donc très bientôt, précisément avec T CrB.

Mais avant d’aller plus loin, quelques petits rappels pour voir les choses en perspective.

Les novæ ne sont pas des supernovæ

Rappelons en effet que c’est à la fin du XVIe siècle que les astronomes Tycho Brahe et Johaness Kepler introduisirent le terme de nova stella, qui veut dire « étoile nouvelle » en latin, pour qualifier l’apparition transitoire de nouvelles étoiles sur la voûte céleste. Cependant, il fallut attendre les développements de l’astrophysiqueastrophysique au XXe siècle pour que l’on commence à comprendre ce qui se cachait derrière ces curieux phénomènes et que l’on fasse la distinction entre les novæ et les supernovæ.

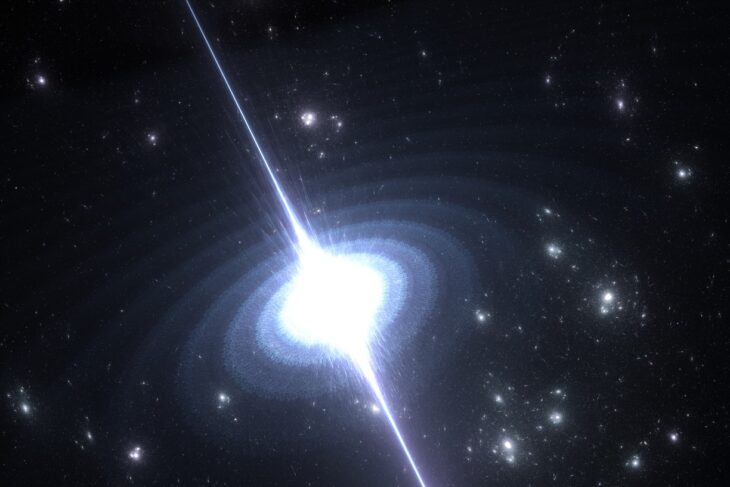

Ainsi, à la différence des supernovæ, les novæ sont des explosions qui ne conduisent pas à la destruction de l’étoile progénitrice ou qui ne produisent pas une étoile à neutronsétoile à neutrons ou un trou noirtrou noir. Dans le cas d’une nova, tout commence avec une naine blanche dans un système binairesystème binaire qui accrète de l’hydrogènehydrogène en provenance de son étoile compagne jusqu’à ce que la pressionpression et la température en surface deviennent suffisantes pour enclencher une réaction de fusionfusion thermonucléaire explosive.

La luminositéluminosité de l’étoile est alors multipliée par 10 000 pendant quelques jours. Le processus peut se répéter : on sait par exemple que RS Ophiuchi a explosé six fois en un siècle. Les novæ sont donc récurrentes.

T Coronae Borealis, surnommée l’étoile flamboyante, entre en éruption tous les 80 ans environ et devient visible à l’œil nu. D’après son comportement récent, l’étoile aurait dû s’embraser à nouveau fin 2024, mais ce ne fut pas le cas ! Les astronomes attendent donc avec impatience cette explosion imminente. Dans cet épisode de Chasing Starlight, nous vous expliquons comment les télescopes professionnels peuvent réagir rapidement à des événements cosmiques soudains comme celui-ci. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l’écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © ESO

Des explosions récurrentes fixées par un même nombre de révolutions orbitales ?

Revenons maintenant à T Coronae Borealis. Les astronomes l’ont contemplée plusieurs fois en mode nova, en 1866 et en 1946. Par recoupement avec de supposées observations plus anciennes, on estime que ce phénomène se reproduit suivant une période d’environ 80 ans.

Comme on peut le lire sur le blog d’Unistellar en ce mois de février 2025, des astronomes ont fait savoir que des observations de l’étoile double suggéraient que le taux d’accrétionaccrétion de la matièrematière provenant de la géante rougegéante rouge, arrachée par les forces de maréeforces de marée de la naine blanchenaine blanche, était en augmentation alors que l’on est précisément en fin de la période estimée pour un nouvel événement de type nova.

De façon intéressante, l’astronome français Jean Schneider, célèbre pour avoir été à l’origine de L’Encyclopédie des planètes extrasolaires, en se basant sur le fait que la période de la nova récurrente, semble indiquer qu’elle se produit toutes les 127 orbitesorbites bouclées par la naine blanche, ce qui suggère donc une prochaine éruption le 27 mars ou le 10 novembre 2025.

On verra…

Auteur : Laurent Sacco, Journaliste

Aller à la source